Изменения наклона Земли относительно Солнца определяли движение гигантских ледяных щитов на протяжении последних 800 000 лет, вызывая начало и конец восьми ледниковых периодов, говорится в новом исследовании.

По словам ведущего автора Стивена Баркера, новое исследование выявило «удивительную корреляцию» между наклоном Земли и образованием ледяных щитов. Основываясь на этих данных, исследователи предположили, что следующий ледниковый период наступит уже через 11 000 лет — если бы не глобальное потепление, вызванное деятельностью человека.

«По прогнозам, следующий ледниковый период начнется в течение ближайших 10 000 лет, — рассказал Live Science Баркер, профессор наук о Земле в Кардиффском университете (Великобритания). Однако, по его словам, этот результат не учитывает наши стремительные выбросы парниковых газов, которые нагревают планету до такой степени, чтобы предотвратить ледниковый период.

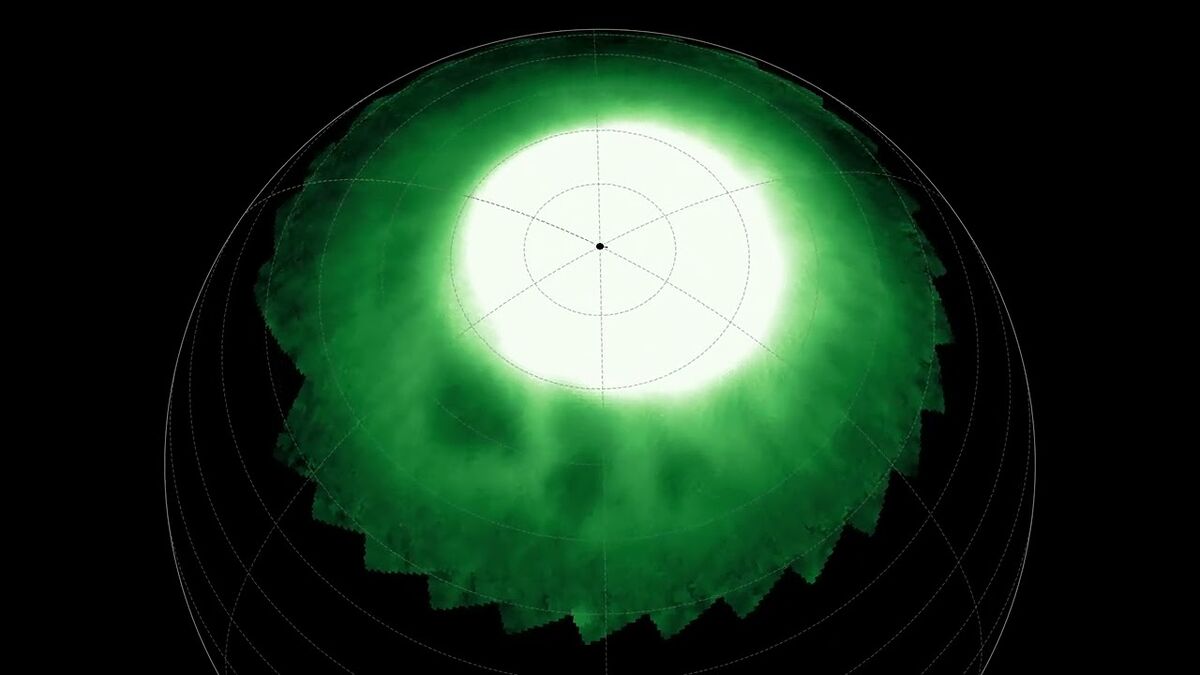

Ледниковые периоды, или ледниковые эпохи, — это чрезвычайно холодные отрезки времени, которые случаются примерно каждые 100 000 лет, покрывая большую часть планеты огромными ледяными щитами на тысячи лет. Ледниковые периоды сменяются более теплыми межледниковыми периодами, когда ледяные щиты отступают к полюсам. В настоящее время Земля находится в межледниковом периоде, а пик последнего ледникового периода пришелся на 20 000 лет назад.

Наклон и колебания

Ранее ученые уже предполагали, что положение и угол наклона Земли по отношению к Солнцу влияют на формирование ледяных покровов. В начале 1920-х годов сербский ученый Милутин Миланкович предположил, что незначительные изменения осевого наклона Земли и формы ее орбиты могут вызвать масштабные ледниковые явления.

Исследователи проверяли теорию Миланковича на протяжении последних 100 лет. В частности, в исследовании 1976 года были найдены геологические доказательства того, что два параметра Земли — косоугольность и прецессия, или изменения наклона земной оси и ее колебания вокруг себя, соответственно, — играют роль в нарастании и спаде ледниковых покровов. Но точная роль каждого из этих параметров оставалась неясной.

Теперь Баркер и его коллеги утверждают, что наконец-то распутали влияние этих параметров.

В настоящее время ось Земли при вращении вокруг Солнца наклонена под углом 23,5 градуса от вертикали, что влияет на количество солнечной энергии, попадающей, в частности, на каждый из полюсов. Но наклон земной оси естественным образом становится то больше, то меньше в цикле, который длится около 41 000 лет. Ось также колеблется вокруг себя, как смещенная вершина, влияя на то, сколько солнечной энергии достигает экваториальных регионов летом в течение периода времени около 21 000 лет.

Для исследования ученые построили график известных изменений в косоугольности и прецессии за последние 800 000 лет. Они также построили график расширения и отступления ледниковых покровов за этот период, используя существующие данные по микроскопическим раковинам, называемым форамами, в кернах океанических отложений. Относительное содержание определенных типов кислорода в форамах позволяет определить, насколько далеко простирались ледяные щиты, когда эти организмы были живы, объясняет Баркер.

По словам Баркера, результаты, полученные при совмещении этих графиков, стали «моментом падения со стула». «Мы обнаружили удивительную корреляцию […], которая говорит о том, что существует прямая зависимость между фазами наклона и прецессии, а также продолжительностью распада ледяных покровов», — сказал он.

Проще говоря, расширение ледяного покрова от полюсов к экватору, похоже, напрямую зависит от наклона. Отступление ледяных щитов от экватора обратно к полюсам, напротив, в большей степени зависит от прецессии». Свои выводы исследователи изложили в исследовании, опубликованном в четверг (27 февраля) в журнале Science.

По словам Баркера, полученные результаты, пожалуй, неудивительны, учитывая, что косоугольность и прецессия влияют на то, сколько солнечного света попадает в полярные и экваториальные регионы соответственно. «В зависимости от того, где вы находитесь на Земле, прецессия или наклонение будут оказывать большее влияние», — сказал он.

По словам Баркера, графики получились настолько красивыми, что ученые экстраполировали данные и подсчитали, когда наступит следующий ледниковый период, если климат будет меняться только в соответствии с естественными циклами. Для точного определения сроков необходимы дополнительные исследования, но, скорее всего, ледниковые щиты начнут расширяться примерно через 10 000-11 000 лет и достигнут максимальных размеров в течение следующих 80 000-90 000 лет. Затем им потребуется еще 10 000 лет, чтобы отступить к полюсам.

О сроках наступления следующего оледенения ведется много споров, но большинство экспертов сходятся во мнении, что человек нарушает эти циклы из-за глобального потепления. «Если уровень CO2 останется высоким, то нового оледенения не будет», — говорит Баркер.

Но это не значит, что приготовление пищи для планеты — хорошая идея, предупреждает Баркер. «Мы не хотим, чтобы люди, желающие выбросить в атмосферу больше CO2, набросились на эту идею, — сказал он.

По словам Баркера, смысл данного и будущих исследований заключается в том, чтобы составить картину того, как будет вести себя климат в ближайшие 10 000-20 000 лет без влияния человеческой деятельности. По его словам, цель состоит в том, чтобы дать долгосрочную оценку воздействия человечества на планету.

Результаты исследования подтверждают теорию Миланковича, но предоставляют более четкое понимание влияния наклона Земли и прецессии на ледниковые периоды. Наклон оси Земли преимущественно определяет рост ледяных щитов от полюсов, в то время как прецессия больше влияет на их отступление.

Понимание этих естественных климатических циклов важно для оценки долгосрочного воздействия деятельности человека на планету. Исследователи подчеркивают, что антропогенное изменение климата значительно искажает естественные процессы, приводя к беспрецедентному потеплению.

Ученые предостерегают от использования результатов исследования как оправдания дальнейших выбросов CO2. Целью является создание эталонной модели для оценки отклонений, вызванных деятельностью человека, а не умаление серьезности нынешнего климатического кризиса. Дальнейшие исследования направлены на уточнение прогнозов и более детальное изучение взаимодействия между естественными циклами и антропогенным воздействием на климат.