Почти три четверти Земли покрыты океанами, из-за чего из космоса планета выглядит как бледно-голубая точка. Но японские ученые в своем исследовании, опубликованном в журнале Nature, убедительно доказывают, что океаны Земли когда-то были зелеными.

Причина, по которой земные океаны могли выглядеть иначе в древнем прошлом, связана с их химическим составом и эволюцией фотосинтеза. Когда я учился на бакалавра геологии, мне рассказывали о важности типа горных отложений, известных как формации полосчатого железа, для записи истории планеты.

Формации полосчатого железа образовались в архейский и палеопротерозойский периоды, примерно между 3,8 и 1,8 миллиарда лет назад. В те времена жизнь ограничивалась одноклеточными организмами в океанах. Континенты представляли собой бесплодный ландшафт из серых, коричневых и черных камней и отложений.

Дожди, падающие на континентальные породы, растворяли железо, которое затем реки выносили в океаны. Другими источниками железа были вулканы на дне океана. Это железо станет важным позже.

Архейский эон — это время, когда атмосфера и океан Земли были лишены газообразного кислорода, а также время, когда появились первые организмы, генерирующие энергию из солнечного света. Эти организмы использовали анаэробный фотосинтез, то есть могли осуществлять фотосинтез в отсутствие кислорода.

Это вызвало важные изменения, поскольку побочным продуктом анаэробного фотосинтеза является газообразный кислород. Кислородный газ связывался с железом в морской воде. Кислород стал существовать как газ в атмосфере только после того, как железо в морской воде перестало нейтрализовать кислород.

В конце концов, ранний фотосинтез привел к «великому событию окисления», крупному экологическому повороту, который сделал возможной сложную жизнь на Земле. Оно ознаменовало переход от Земли, практически лишенной кислорода, к Земле с большим количеством кислорода в океане и атмосфере.

Полосы» разного цвета в полосчатых железных образованиях фиксируют этот переход с чередованием отложений железа, образовавшегося в отсутствие кислорода, и красного окисленного железа.

Доводы в пользу зеленых океанов

Доводы в пользу зеленых океанов в архейский период начинаются с наблюдения: воды вокруг японского вулканического острова Иводзима имеют зеленоватый оттенок, связанный с одной из форм окисленного железа — Fe(III). В зеленых водах, окружающих остров, процветают сине-зеленые водоросли.

Несмотря на свое название, сине-зеленые водоросли — это примитивные бактерии, а не настоящие водоросли. В архейском эоне предки современных сине-зеленых водорослей эволюционировали вместе с другими бактериями, использующими в качестве источника электронов для фотосинтеза не воду, а железо. Это указывает на высокий уровень железа в океане.

Фотосинтезирующие организмы используют пигменты (в основном хлорофилл) в своих клетках, чтобы превратить CO₂ в сахара, используя энергию солнца. Хлорофилл придает растениям зеленый цвет. Особенностью сине-зеленых водорослей является то, что они содержат не только обычный пигмент хлорофилл, но и второй пигмент — фикоэритробилин (PEB).

В своей работе исследователи обнаружили, что генетически модифицированные современные сине-зеленые водоросли с PEB лучше растут в зеленых водах. Хотя хлорофилл отлично подходит для фотосинтеза в видимом для нас спектре света, PEB, похоже, превосходит его в условиях зеленого освещения.

До появления фотосинтеза и кислорода земные океаны содержали растворенное восстановленное железо (железо, осажденное в отсутствие кислорода). Кислород, высвободившийся в результате развития фотосинтеза в архейский эон, привел к появлению в морской воде окисленного железа. Компьютерное моделирование показало, что кислород, выделяемый ранним фотосинтезом, привел к достаточно высокой концентрации частиц окисленного железа, чтобы окрасить поверхностные слои воды в зеленый цвет.

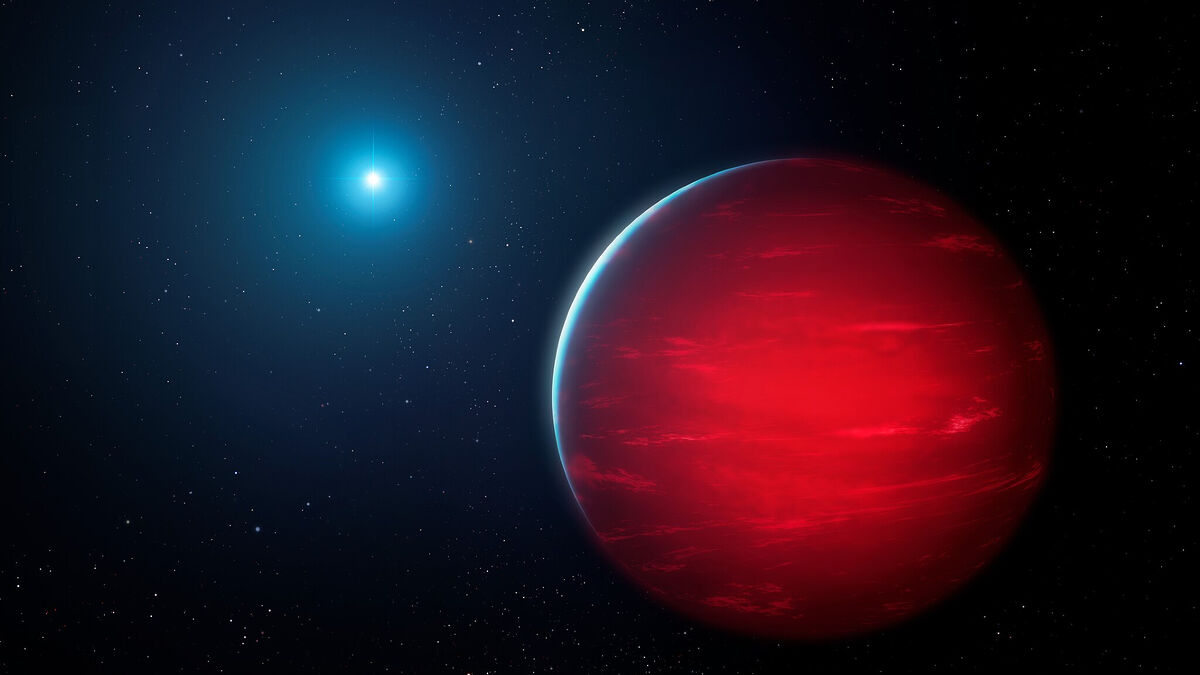

После того как все железо в океане было окислено, в океанах и атмосфере Земли появился свободный кислород (0₂). Таким образом, главным следствием исследования является то, что миры с бледно-зелеными точками, наблюдаемые из космоса, являются хорошими планетами-кандидатами на то, чтобы приютить раннюю фотосинтетическую жизнь.

Похожие статьи: Таинственная «черная дыра» в Тихом океане, которая породила дикие слухи в Интернете

Изменения в химическом составе океана происходили постепенно. Архейский период длился 1,5 миллиарда лет. Это более половины истории Земли. Для сравнения, вся история возникновения и эволюции сложной жизни составляет примерно одну восьмую часть истории Земли.

Почти наверняка в течение этого периода цвет океанов менялся постепенно и, возможно, колебался. Это может объяснить, почему сине-зеленые водоросли выработали обе формы фотосинтетических пигментов. Хлорофилл лучше всего подходит для белого света, который является тем типом солнечного света, который мы имеем сегодня. Использование преимуществ зеленого и белого света было бы эволюционным преимуществом.

Могут ли океаны снова изменить цвет?

Урок из недавней японской статьи заключается в том, что цвет наших океанов связан с химическим составом воды и влиянием жизни. Мы можем представить себе различные цвета океанов, не слишком заимствуя их из научной фантастики.

Фиолетовые океаны были бы возможны на Земле при высоком содержании серы. Это может быть связано с интенсивной вулканической деятельностью и низким содержанием кислорода в атмосфере, что приведет к доминированию пурпурных серных бактерий.

Теоретически красные океаны возможны и в условиях интенсивного тропического климата, когда красное окисленное железо образуется в результате распада горных пород на суше и переносится в океаны реками или ветрами. Или если в поверхностных слоях океанов будет преобладать вид водорослей , связанный с «красными приливами».

Эти красные водоросли распространены в районах с интенсивной концентрацией удобрений, таких как азот. В современных океанах это, как правило, происходит на побережье вблизи канализационных труб.

По мере старения нашего солнца оно будет становиться все ярче, что приведет к увеличению испарения с поверхности и интенсивному ультрафиолетовому излучению. Это может благоприятствовать пурпурным серным бактериям, живущим в глубоких водах без кислорода.

Это приведет к тому, что в прибрежных или стратифицированных районах будет больше фиолетовых, коричневых или зеленых оттенков, а в воде будет меньше темно-синего цвета по мере уменьшения фитопланктона. В конце концов, океаны полностью испарятся, когда Солнце расширится и охватит орбиту Земли.

В геологическом масштабе времени нет ничего постоянного, поэтому изменения цвета океанов неизбежны.

Недавние исследования намекают на то, что океаны Земли в архейский эон могли быть зелеными из-за высокого содержания окисленного железа. Японские ученые обнаружили, что генетически модифицированные сине-зеленые водоросли с пигментом фикоэритробилином (PEB) лучше растут в зеленых водах, что позволяет предположить, что PEB превосходит хлорофилл в условиях зеленого освещения. Это указывает на то, что ранние фотосинтезирующие организмы могли процветать в богатой железом среде.

Кроме того, моделирование показывает, что кислород, выделяемый в результате раннего фотосинтеза, приводил к образованию частиц окисленного железа в концентрациях, достаточных для окрашивания воды в зеленый цвет.

Химический состав океана и его влияние на живые организмы определяют его цвет. В геологическом масштабе времени возможны изменения цвета океана. При высоком содержании серы океаны приобретают фиолетовый оттенок. Красные океаны вероятны в условиях интенсивного тропического климата, когда красное окисленное железо попадает в воду в результате разрушения горных пород.