Более ста лет квантовая физика утверждает, что свет одновременно является и волной, и частицей. Однако исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) провели смелый эксперимент с отдельными атомами, подтвердив, что свет, хотя и способен проявлять свойства волны или частицы, никогда не делает это одновременно.

Споры о природе света уходят корнями в XVII век, во времена Исаака Ньютона и Христиана Гюйгенса. Ньютон считал свет потоком частиц, объясняя резкость зеркальных отражений и невозможность видеть «за углом». Гюйгенс же настаивал на волновой природе, ссылаясь на дифракцию и преломление.

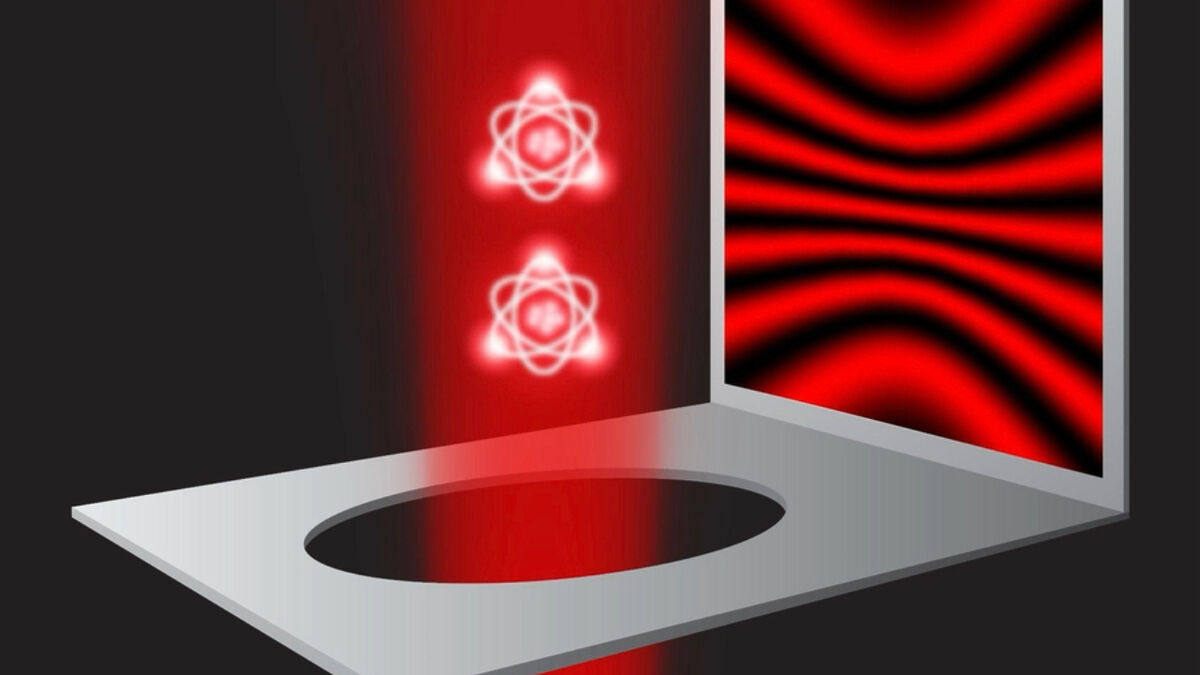

В 1801 году Томас Юнг поставил знаменитый эксперимент с двумя щелями. Если бы свет состоял из частиц, на экране позади щелей появлялись бы два отдельных пятна. Вместо этого Юнг обнаружил интерференционные полосы — чередование светлых и темных зон, что подтвердило волновую природу света.

Спустя век Макс Планк и Альберт Эйнштейн открыли квантовую природу света: он излучается порциями — фотонами. Однако в квантовой теории фотоны также проявляют волновые свойства. Так родилась концепция корпускулярно-волнового дуализма: Ньютон и Гюйгенс оказались правы оба.

Но принцип дополнительности Нильса Бора гласит: невозможно одновременно наблюдать волновые и корпускулярные свойства. Эйнштейн, отвергавший «случайность» квантовых законов, предложил модифицировать эксперимент Юнга: измеряя силу взаимодействия фотона со щелью, можно было бы зафиксировать оба состояния. Бор возразил: любое измерение частицы разрушает волновую картину, превращая интерференцию в два пятна.

Эксперимент MIT: атомы вместо щелей

Команда MIT под руководством Вольфганга Кеттерле и Виталия Федосеева упростила эксперимент до атомарного масштаба. Используя лазеры, они расположили 10 000 атомов, охлажденных до долей градуса выше абсолютного нуля. Каждый атом действовал как щель: фотоны, рассеиваясь на них, создавали интерференционную картину.

«Наши атомы — это самые маленькие щели, какие только можно вообразить», — пояснил Кеттерле. Результаты подтвердили правоту Бора: чем точнее измеряли взаимодействие фотонов с атомами (частицы), тем слабее становилась интерференция (волны). Даже при экстремальных условиях — отключении лазеров на микросекунды — дуализм оставался несовместимым.

Квантовая неопределенность и будущее физики

Эксперимент также показал, что «размытость» положения атомов (следствие принципа неопределенности) играет ключевую роль. Чем слабее фиксировались атомы лазерами, тем ярче проявлялась частичная природа света. «Эйнштейн и Бор не могли представить, что такой эксперимент станет возможным», — отметил Кеттерле.

Это открытие усиливает парадоксальность квантовой механики, где реальность зависит от измерений, а вероятность правит бал. Для Эйнштейна, отвергавшего «игру в кости», это вызов, но для современных физиков — шаг к пониманию квантовых технологий будущего, от компьютеров до сверхточных сенсоров.

Ученые предполагают, что их методика может быть адаптирована для изучения других квантовых систем, например, сверхтекучих жидкостей или Бозе-Эйнштейновских конденсатов. Кроме того, эксперимент дает новый инструмент для проверки теорий квантовой гравитации, где дуализм может проявляться в непредсказуемых формах. «Мы только начинаем раскрывать потенциал таких минималистичных квантовых систем», — заключил Федосеев.

Поделитесь в вашей соцсети👇