В переполненном коридоре люди неосознанно выстраиваются в упорядоченные ряды, тогда как на оживленной площади движение кажется хаотичным. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос нашла команда математиков из Массачусетского технологического института (MIT) во главе с Каролем Бачиком. Их исследование, опубликованное в журнале PNAS, не только раскрывает законы, управляющие толпой, но и предлагает инструменты для проектирования safer общественных пространств.

Теория: когда порядок сменяется хаосом

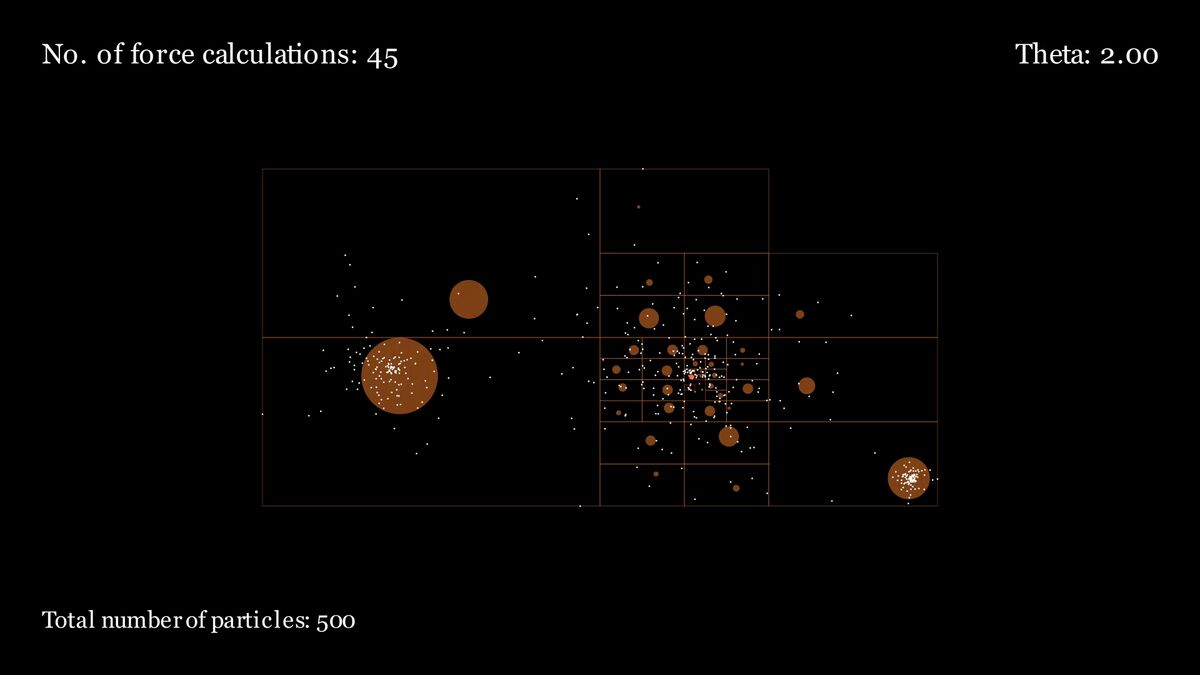

Ученые использовали принципы гидродинамики, чтобы смоделировать движение людей как поток жидкости. Ключевым параметром оказался «угловой разброс» — диапазон направлений, в которых движутся пешеходы.

- В узких пространствах (коридоры, тротуары) разброс мал (менее 13°), и люди инстинктивно формируют полосы, избегая столкновений «лоб в лоб».

- На открытых площадях, где направления разнонаправлены, угловой разброс превышает 13°, что приводит к хаосу: люди петляют, замедляются, рискуя столкнуться.

«Это интуитивно понятно, но теперь у нас есть точная модель, предсказывающая переход от порядка к беспорядку», — поясняет Бачик.

Эксперимент: бумажные шапочки и камеры

Чтобы проверить теорию, исследователи воссоздали «перекресток» в спортзале. Добровольцы в шапочках со штрих-кодами перемещались между условными точками, избегая столкновений. Камеры фиксировали траектории, а алгоритмы анализировали данные.

- В 45 испытаниях теория подтвердилась: при разбросе направлений близком к 13° упорядоченные полосы распадались.

- В хаотичном потоке скорость движения падала на 30% — люди тратили время на маневры.

Прочитайте также: Светящаяся в темноте батарейка работает на ядерных отходах

Применение: от аэропортов до фестивалей

Исследователи планируют тестировать модель в реальных условиях — на вокзалах, стадионах, улицах. Их цель — создать руководство для архитекторов и урбанистов.

- Пример оптимизации: расширение коридоров в метро до определенного радиуса снизит угловой разброс и предотвратит давку.

- Эвакуационные сценарии: расчет критических зон, где хаос вероятен, позволит улучшить планировку emergency exits.

«Представьте аэропорт, где пассажиры не сталкиваются у выхода на посадку, или стадион, где толпа после матча расходится без пробок», — говорит Бачик.

Будущее: алгоритмы и «умные» города

Уже сегодня подобные модели используются в симуляторах для проектирования торговых центров и транспортных узлов. Но с развитием технологий возможны прорывы:

- ИИ-планировщики: интеграция математических моделей в ПО для автоматического проектирования пространств.

- Датчики реального времени: системы, анализирующие поток людей и перенаправляющие их через динамические указатели.

Как отмечает урбанистка Лиза Элдридж: «Понимание «анатомии толпы» — следующий шаг к городам, где удобство и безопасность идут рука об руку».

Исследование MIT напоминает, что даже в кажущемся хаосе толпы есть скрытый порядок. Математика превращает интуитивные закономерности в точные формулы, которые однажды могут сделать наши города не только умнее, но и человечнее. Возможно, в будущем, проходя через идеально спроектированную площадь, мы даже не заметим, как наука незаметно направила наш шаг.

Поделитесь в вашей соцсети👇